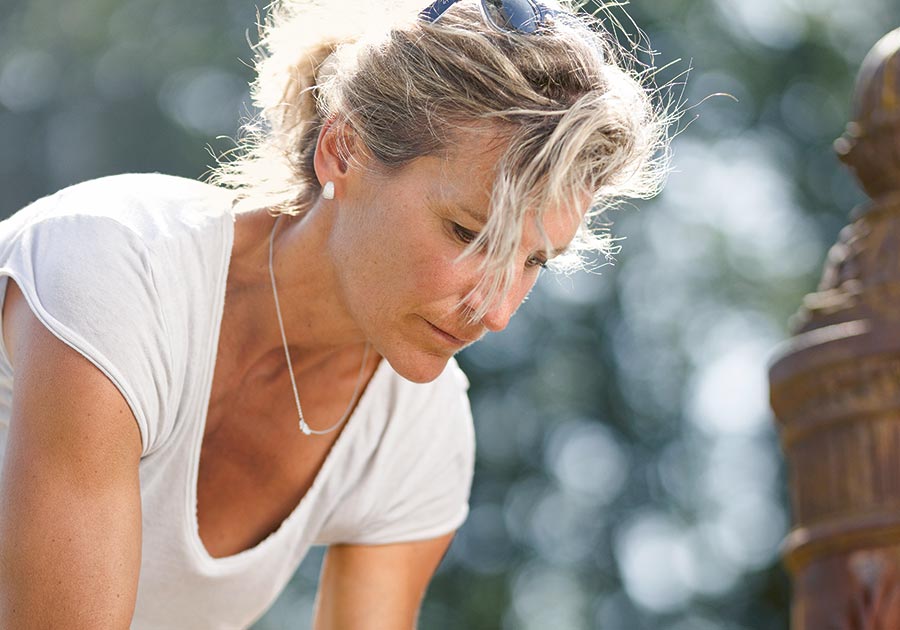

Als Bergsteigerin und als Helikopterpilotin müssen Sie auch dem Material vertrauen können. Ist das bis zu einem gewissen Grad Vertrauen, gepaart mit der Hoffnung, dass das Material schon halten wird?

Ob im Gebirge oder im Helikopter: Wenn etwas passiert, liegt es in den seltensten Fällen am Material. Das Vertrauen in dieses Material holt man sich auch, indem man Notfallprozeduren immer und immer wieder im Kopf abspult und indem bei Rettungsübungen und sogenannten Checkflügen alles in der Praxis durchgespielt wird, was eigentlich nicht passieren sollte.

Also ist Vertrauen in sich selbst wichtiger als Vertrauen ins Material?

Ja, denn man darf im Notfall nicht in Panik ausbrechen. Das ist eine meiner grössten Stärken: Ich kann in Notfallsituationen noch 20, 30 Prozent Energiereserven abrufen, wenn die meisten bereits aufgeben oder in der Situation apathisch werden. Dann schalte ich auf Autopilot und funktioniere so, wie es die Situation erfordert.

Wie trainiert man das?

Gar nicht, das kann ich nicht trainieren oder simulieren. Ich habe erst mit der Zeit gemerkt, dass ich dieses Talent habe. Denn auch wenn schlimmste Situationen eintraten und ich einfach tat, was getan werden musste, empfand ich das als völlig normal. Erst im Nachhinein merkte ich, dass dieser Notfall-Autopilot nicht normal, sondern aussergewöhnlich ist. Es ist der reine Überlebenswille, den ich für mich, aber auch für die Beteiligten einsetze.

Aussergewöhnlich war auch Ihre Leistung, 2001 als erste Schweizerin den Mount Everest zu besteigen. Hat man da das Gefühl, «es geschafft» zu haben?

Nein, dieses Gefühl hatte ich, als ich mit 20 das erste Mal den Wetterhornpfeiler erklettert hatte. Und dann nochmals nach der Besteigung der Eiger-Nordwand im Winter mit 22. Da hatte ich das Gefühl, dass mir jetzt keiner mehr etwas beibringen kann. Am Everest fühlte es sich mehr an wie die Belohnung für viel harte Arbeit, Wissen und Können. Erst als ich wieder in der Schweiz war und alle meine Leistung feierten, realisierte ich, dass ich Aussergewöhnliches vollbracht hatte.

Heute stehen sich die Alpinisten am Everest auf den Füssen. Wertet das Ihre Leistung von damals ab?

Es sind zwei Paar Schuhe. Heute kann sich eigentlich jeder auf den Everest konsumieren lassen. Was Bergsteiger wie Reinhold Messner, der den Everest als erster Mensch ohne Flaschensauerstoff erreichte, oder eben auch ich mit meinem Alleingang auf den Everest-Gipfel geleistet haben, können Bergtouristen gar nicht richtig einschätzen. Reinhold Messner hat sich lange Zeit über diese Entwicklung echauffiert, mir persönlich ist es relativ egal.

Die Formulierung «den Berg bezwingen» mögen Sie gar nicht ...

Weil sie eine arrogante Haltung widerspiegelt. Wer einen Berg bezwingen will, muss ihn abtragen. Die Berge stehen, ob wir sie besteigen oder nicht. Wie man so sagt: Was auch immer passiert, dem Eiger ist’s egal.

Sie waren 484 Tage unterwegs zum Südpol – zu Fuss, auf dem Rad und mit Ski. Mussten Sie sich dazu selbst bezwingen?

Die Gesamtstrecke von über 25’000 Kilometern durch 16 Länder und die Antarktis war teilweise wirklich extrem anstrengend und nicht immer nur schön und spannend. Zudem wusste ich nicht, ob das Geld reicht oder ob ich trotz der vierjährigen Planungsphase ausreichend vorbereitet bin. Ich hatte manchmal auch Schwierigkeiten, mich zu motivieren. Aber all diese Hindernisse bewirken, dass man plötzlich an kleinen Dingen wie einem Mondaufgang Freude hat. Alle Hochs und Tiefs verschmelzen zu einem extrem reichhaltigen Erlebnis. Und wenn man am Südpol ein Wetterphänomen erlebt, bei dem man glaubt, vier Sonnen gleichzeitig zu sehen, weiss man: Ja, genau deshalb habe ich das alles auf mich genommen. Da kann keine Luxus-Weltreise mithalten.